10वां भव प्रभु पार्श्वनाथ और कमठ

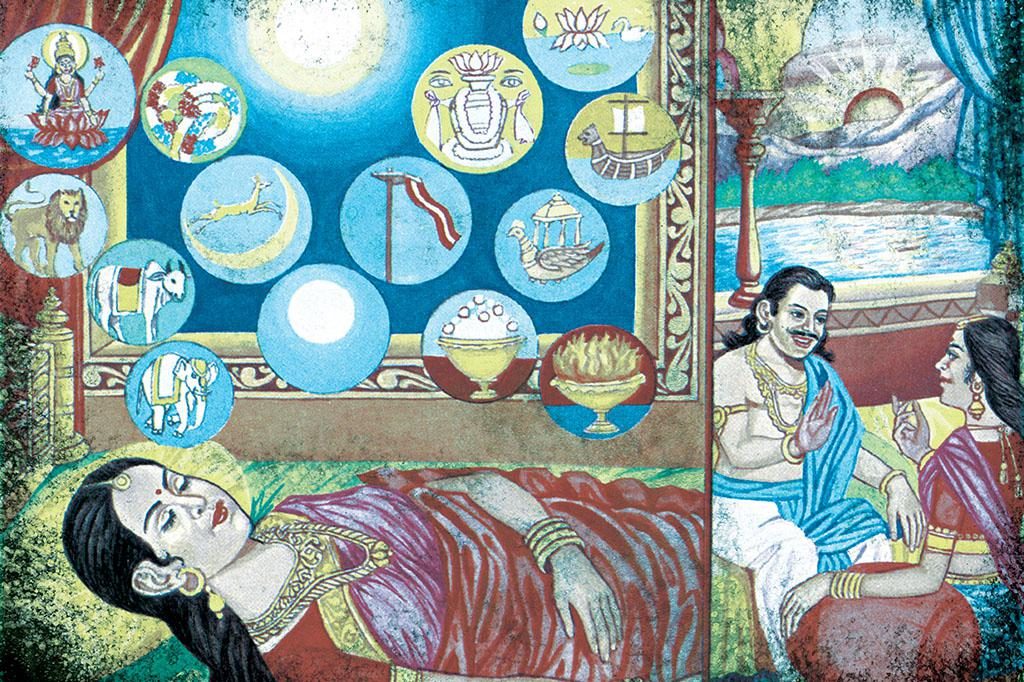

पार्श्वप्रभु का च्यवन :- दसवें देवलोक का आयुष्य पूर्ण होने पर अन्तिम च्यवन मरुभूति के जीव का इस भरतक्षेत्र के काशी देश की वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा की रानी वामादेवी की कुक्षि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी की मध्यरात्रि में हुआ। माता ने चौदह स्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों को बुलवाया गया। उन्होंने कहा कि ‘‘आपका पुत्र भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। सर्वत्र आनन्द का वातावरण छा जाएगा।’’

वामा माता सावधानी पूर्वक गर्भस्थ शिशु का पालन करती थी। उस बीच माता के मन में जो भी उत्तम इच्छाएँ उत्पन्न हुई, उन्हें अश्वसेन राजा ने पूर्ण की।

पार्श्वप्रभु का जन्म :- पोष कृष्ण 10वीं की मध्यरात्रि में शुभ शकुन होने पर तथा सभी ग्रहों के उच्च स्थान में आते ही वामादेवी ने वेदना रहित, सहजता से तथा आनन्दपूर्वक पुत्ररत्न को जन्म दिया। विश्व में सर्वत्र एक दिव्य प्रकाश और शान्ति का अनुभव हुआ। अतः शास्त्रों में कहा है कि –

नारकाऽपिमोदन्ते यस्य कल्याणक पर्वसु।

पवित्रं तस्य चारित्रं को वा वर्णयितुं क्षमः॥

छप्पन दिक्कुमारिकाओं ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाया और शुचिकर्मादि सम्पन्न कर अपने-अपने स्थान पर गई।

उसके बाद इन्द्र का आसन कम्पित हुआ और इन्द्र ने सभी देवो-देवताओं तथा 64 इन्द्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक मेरुपर्वत पर जन्मोत्सव मनाया। प्रभु जिस समय गर्भस्थ थे, तभी वामादेवी ने पास में से जाते हुए एक सर्प को देखा था। इसी कारण पुत्र का नाम भी ‘पार्श्वकुमार’ रखा गया। वे थोड़े ही दिनों में सर्वत्र लोकप्रिय हो गये और क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुए।

एक दिन अश्वसेन राजा के दरबार में एक संदेशवाहक ने आकर कहा- ‘एक दिन कुशस्थल नगर के राजा प्रसेनजित की पुत्री प्रभावती उद्यान में सखियों के साथ क्रीडा कर रही थी। तभी किन्नरियों ने पार्श्वकुमार के रुपलावण्य का गीत गाया, जिससे प्रभावती पार्श्वकुमार के प्रति आसक्त हो गई। तब प्रसेनजित राजा ने उसे पार्श्वकुमार साथ विवाह करवाने का वचन दिया।

इस बात का पता कलिंगादि अनार्य देश के राजा को यवन को हुआ। अतः प्रभावती के रूप लावण्य से आकर्षित होकर राजा प्रसेनजित के ऊपर आक्रमण करने के उद्देश्य से यवन राजा ने कुशस्थल नगर को चारों ओर से घेर लिया, मैं इस सम्बन्ध में विशेष रूप से यह कहने आया हूँ कि ‘स्वजनों को सहायता करनी तथा दुर्जनों को दण्डित करना सज्जन पुरुषों का स्वभाव होता है।’ अतः आप मेरे स्वामी की सहायता करें।

इस प्रकार प्रसेनजित राजा की आपत्ति को सुनकर राजा अश्वसेन क्रोध से आग बबूला हो गया और युद्ध की घोषणा कर दी। सेना में खलबली मच गई। तुरन्त सेना को तैयार किया गया और राजा अश्वसेन ने सेनासहित युद्ध के लिए प्रस्थान किया।

इतने में पार्श्वकुमार ने राजा अश्वसेन के पास आकर निवेदन किया- ‘कुशस्थलपुर के युद्ध में मैं स्वयं जाऊँगा, आपको नहीं जाने दूँगा।’ इस आग्रहभरे निवेदन को सुनकर राजा अश्वसेन ने पार्श्वकुमार को आज्ञा प्रदान कर दी।

पार्श्वकुमारने सैन्य के साथ प्रस्थान किया। यह देखकर इन्द्र ने अपने सारथि को रथ के साथ पार्श्वकुमार के पास भेजा। पार्श्वकुमार कुशस्थल के पास पहुँचा और दूत के द्वारा यवनराज को युद्धविराम के लिए संदेश भिजवाया। यह संदेश सुनते ही यवनराज क्रोध से तमतमा उठा और बोला- ‘कौन है पार्श्वकुमार? उसे जो करना हो करे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं..’ ऐसा कहकर दूत को रवाना किया।

उसके बाद यवनराजा के मन्त्रियों ने कहा- ‘पार्श्वकुमार तो महाबलवान् है। इन्द्र भी उनका सेवक है। हमारी सेना उनसे अवश्य हार जाएँगी। उनकी शरण में जाने में ही हमारा हित है।’

यवनराज मन्त्रियों के कथन का आशय समझ गया। उनकी बातें स्वीकार उसने पार्श्वकुमार से क्षमा माँगी। पार्श्वकुमार ने क्षमा प्रदान करते हुए उसे अपने राज्य में शासन करने का निर्देश किया, क्योंकि पार्श्वकुमार तो राज्यादि के प्रति निःस्पृही थे।

दूत ने कुशस्थल नगर में पहुँचकर पार्श्वकुमार की विजयगाथा का वर्णन राजा अश्वसेन से किया। यह सुनकर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ।

इसके बाद प्रसेनजित राजा ने पार्श्वकुमार से निवेदन किया- ‘आप मेरी पुत्री प्रभावती के साथ विवाह करें। पार्श्वकुमार ने कहा- ‘मैं तो पिता की आज्ञा से आपकी रक्षा के लिए यहाँ आया था, विवाह करने नहीं। अतः इस समय तो मैं सीधा पिताजी के पास जाऊँगा।’

अतः राजा प्रसेनजित ने प्रभावती को लेकर पार्श्वकुमार के साथ ही वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचकर राजा अश्वसेन से अपनी पुत्री को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करने का अत्यन्त आग्रह किया। तब स्त्री से विरक्त होते हुए भी पिता की आज्ञा से भोगावली कर्मों को दूर करने के लिए पार्श्वकुमार ने प्रभावती के साथ विवाह किया।

पार्श्वकुमार ने विरक्त भाव से सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भी कर्म निर्जरा की हैं। तीर्थंकर परमात्मा जो भी प्रवृत्तियाँ करते हैं, उन प्रवृत्तियों में विरक्त भाव होने के कारण उनकी कर्म निर्जरा ही होती है।

इधर कमठ का जीव नरक में से निकलकर मनुष्य बना। इस भव में भी उसका नाम कमठ पड़ा। वह तापस बन गया। बाह्यतप से लोग बहुत शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं, अतः उसके हजारों भक्त बन गए, क्यों कि सामान्य लोगों में अन्तर्दृष्टि नहीं होती, जिसके कारण वे बाह्य क्रिया से प्रभावित हो जाते हैं।

कमठ घूमते-घूमते वाराणसी नगर के बाहर आकर चारों ओर पाँच अग्निकुंड स्थापित कर अग्नितप करता है और मन्त्रजाप करता है। चारों ओर उसका खुलकर प्रचार होने लगा। हजारों लोग फल, नैवेद्य आदि लेकर कमठ तापस के यहाँ आने लगे। पार्श्वकुमार ने लोगों से पूछा- ‘आप लोग कहाँ जा रहे हैं ?’ लोगों ने कहा- ‘कमठ तापस के पास।’ यह सुनकर वहाँ बैठ-बैठे प्रभु ने अवधिज्ञान से कमठ को देखा और घोड़े पर सवार होकर उसके पास पहुँचे। वहाँ जाकर उसे समझाया कि ‘दया धर्म का मूल है, तुम जो पंचाग्नि तप कर रहे हो, इन सुलगती हुई लकड़ियों में पंचेन्द्रिय सर्प जल रहा है, इस प्रकार दयारहित धर्म कायकष्ट मात्र है।’ किन्तु, बहुत समझाने पर भी कमठ ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब नौकर से कहकर अग्नि में से जलती हुई लकड़ी खींचकर निकलवाई और उसे चीरकर उसमें से आधा जला हुआ सर्प निकालकर दिखलाया। नौकर ने नवकार मन्त्र सुनाया। शान्तचित्त से मन्त्र सुनते हुए सर्प ने शरीर त्याग दिया और धरणेन्द्र देव बना। कमठ लोगों के तिरस्कार का पात्र बना। अतः वह पार्श्वकुमार के प्रति द्वेषवृत्ति को धारण कर जंगल में चला गया। लोग प्रभु की प्रशंसा और कमठ की निन्दा करने लगे। लेकिन स्वप्रशंसा अथवा परनिन्दा सुनकर भी प्रभु माध्यस्थभाव में रहे। मध्यस्थ भाव में रहकर उन्होंने कमठ के प्रति भाव दया का चिन्तन किया। कमठ मरकर मेघमाली देव हुआ।

Leave a comment